近年、レクチンが健康に及ぼす悪影響についての理解や研究が進み、人では自己免疫性疾患、がん、脳神経疾患、肥満、糖尿病などさまざまな病気の対策としてレクチン除去食の効果を耳にするようになりました。本サイトの監修獣医師も数年前に自己免疫性疾患のマーカーが上昇したのち、関節炎と皮膚炎を併発、レクチンを含む食材を食べないことでステロイド等の免疫抑制剤を使用せずに比較的軽症のうちに治癒することができました。この時の経験から、犬や猫にも治療の一環としてレクチンを除去した食事を処方するようになり、まだ例数は限られていますが、良好な反応が得られています。

さて、レクチンとはいったい何なのか、犬猫の健康にどう関わっているのかを見ていきましょう。

レクチンとは

レクチンとは、特定の糖鎖に結合する性質をもつタンパク質の総称で、数多くの種類が知られています。このうち今回の記事で注目するのは、植物に含まれており、動物に毒性作用をもたらすもの。特に穀物や豆類に多く、もともとは、植物が昆虫や鳥、そのほかの動物に食べられすぎて絶滅してしまうことを防ぐ役割を果たしていた物質と考えられています。

レクチンは知らなくても、グルテンという言葉は聞いたことががあるのではないでしょうか。グルテンもレクチンの一つです。

- グルテン:人、犬、猫でさまざまな疾患の原因となっている物質。主に小麦に含まれる。

- リシン:トウゴマの種子から抽出される猛毒でテロにも使用された。

- 小麦胚芽凝集素(WGA):小麦などの穀類に含まれ、殺虫・殺菌効果がある。

- ソラニン:じゃがいもの芽をはじめとするナス科植物に含まれる神経毒。

- フィトヘマグルチニン:赤血球を凝集させる性質のある植物由来レクチンの総称。赤血球凝集、細胞分裂の誘導など、さまざまな作用があり、血液型の検査や生化学実験に広く使用されている。

レクチンの作用

レクチンの有害作用は昔から知られていましたが、以前はソラニンやリシンなど特に危険なものを避けていれば安全と考えられていました。また、漢方の食養生の考え方に 旬のものをほどほどに摂取する というのがあります。野菜や果実が熟すと栄養価が高くなるだけでなく、レクチンのような有害物の量が少なくなることが経験的にわかっていたのでしょう。

しかし、近代産業化によって状況が一変。現在では、季節に関係なく作物が大量生産・貯蔵され、購入も調理も簡単にできるようになり、家畜の飼料やペットフードにもレクチンを含む作物が大量に使われるようになりました。私たちも犬猫も哺乳類の歴史上かつてないほど大量のレクチンを毎日摂取しています。そのような中で、今ようやく隠れたレクチンの作用が明らかになりつつあり、広く議論されるようになったところです。

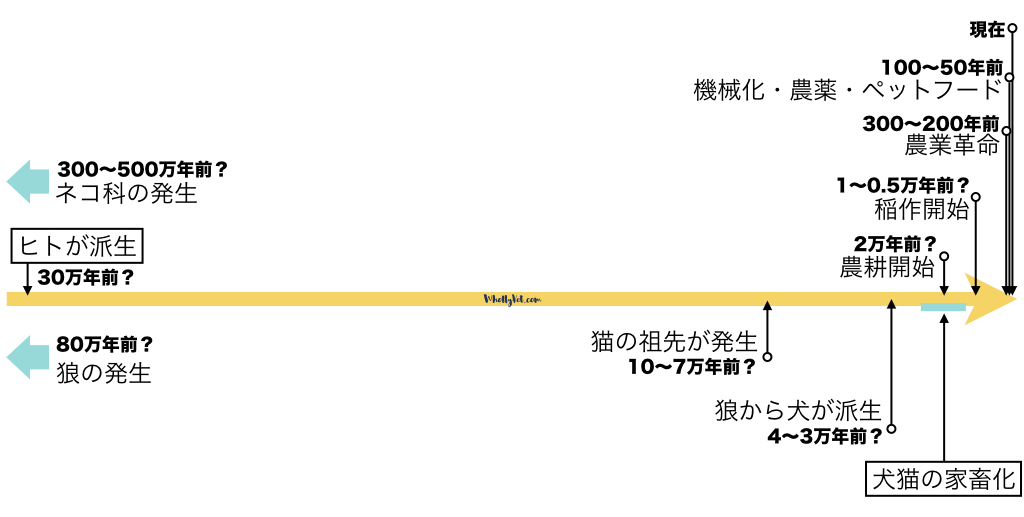

人、犬、猫の進化の歴史から見ると穀物を一年中多量に食べるようになったのはごく最近のこと。

人、犬、猫の進化の歴史から見ると穀物を一年中多量に食べるようになったのはごく最近のこと。

遺伝子を変化させてこの状況に適応するには何万年もの時間が必要です。

これまでにわかっているだけでも植物性レクチンには次のような作用があります。

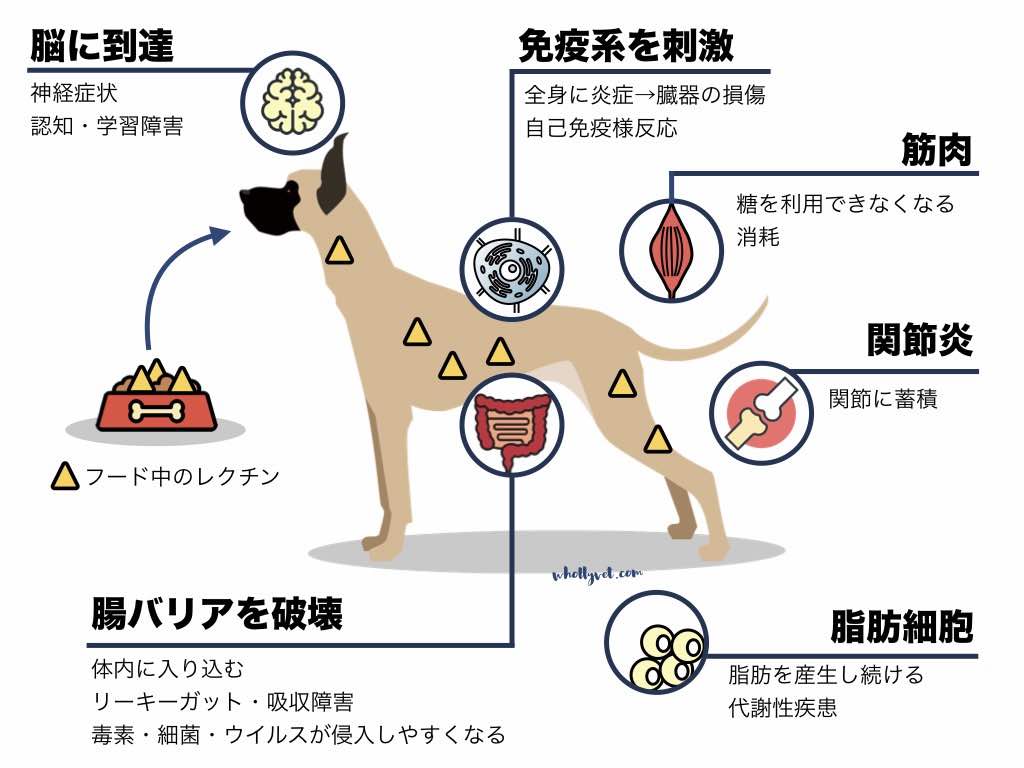

- 消化管でタンパク質を消化する酵素を阻害。消化不良を起こす。

- 粘膜バリアを破壊。消化管内面を覆う細胞同士の接着をゆるめ、消化管からリンパ液・血流を介して体内に入り込む。同時に体の中に入ってはいけない他の有毒物質やウイルス、細菌の侵入を許し、体内の物質を腸管内へ漏出させる。

- 体内に入ったレクチンは免疫細胞に「異物」として認識され、体の各所で炎症反応を引き起こす。炎症反応の結果生じたフリーラジカルが粘膜を損傷し、レクチンがさらに体内に入りやすくなる。

- 正常な細胞とがん細胞を区別することなく、細胞を障害し、DNAにダメージを与える。

- 関節、神経、皮膚、消化管、血管など、体内のあちこちの細胞表面に存在する糖鎖(シアル酸など)に結合。細胞・器官同士の連絡を障害する。免疫系が外来物質であるレクチンを攻撃する際に、これらの組織も一緒に破壊され、自己免疫性疾患と似たような症状が起こる。さらにレクチンには体内のタンパク質と構造が似ているものがあり、免疫系がレクチンと間違えて体内のタンパク質を直接攻撃してしまう場合がある。自己免疫性の疾患が疑われる場合、真の自己免疫性疾患(自身の免疫系が自身の細胞や組織のタンパク質を認識して攻撃している)なのか、こういったレクチンのような物質によって自己免疫性のような反応が起こっているのかを考え直す必要がある(レクチン除去食試験を行わない限り区別は難しい)。

- レクチンにはホルモンなどの生理活性物質と似た構造を持つものがある。これらのレクチンは免疫系の監視をすり抜け、あたかも生理活性物質であるかのように作用したり(アゴニスト)、生理活性物質の働きを阻害したりする(アンタゴニスト)。例えば、WGAはインスリンと似ており、脂肪細胞の受容体に結合して脂肪の産生を促すが、インスリンとは異なり受容体から離れることがないため、脂肪が産生され続けてしまう(肥満)。本物のインスリンは細胞に結合することができなくなる(インスリン抵抗性)。WGAは筋肉細胞や神経細胞にも結合し、糖分が細胞内に入るのを阻害するため、これらの細胞はエネルギー源を失い、死滅する(筋肉・神経の萎縮)。

- 血液脳関門を通り抜け脳に到達するため、脳でも同じような作用が起こる。レクチンと結合して一緒に運ばれた物質が神経症状を起こす場合もある。また、レクチンが脳から腸に分布する神経を遡って腸から脳に運搬されるという実験的研究データも報告されている。

レクチンに対する生体防御機構

このように、レクチンは私たちが気づかないところでさまざまな影響を及ぼしていると考えられますが、動物もレクチンに対して完全に無防備という訳ではありません。肉食動物から進化した犬猫は、植物の毒素を中和する能力が人間ほど高くはありませんが、それでも有害物が体内に入らないように守る生体防御機構が備わっています。

- 粘膜細胞(鼻、口、目、消化管内面)の表面にある糖鎖がレクチンに結合。粘液分泌を促して、レクチンを排除する。

- 胃酸は一部のレクチンを分解できる。

- 腸管の善玉菌はレクチンを消化・分解することができる。

このような防御機構があるため、レクチンの作用が表面化するまでには時間がかかり、病気になっても日常的に食べている食事が原因とは誰も思いつかないのが現状です。

さらに現代の獣医療では抗生物質やNSAID(リマダイル、メロキシカムなどの鎮痛薬)、胃酸抑制剤が非常に多く使われています。抗生物質は腸内の善玉菌を殺してしまいますし、NSAIDは消化管粘膜を損傷することがわかっています。胃酸抑制剤は嘔吐の治療や予防によく処方されますが、胃酸の分泌が少なくなることで、レクチンが消化されずにそのまま腸に到達して腸管粘膜を傷つけます。

また、体質や加齢によっても防御能力は簡単に低下します。

こういった因子によって今まで大丈夫だったのに急に症状が現れるようになることがあります。

さて、次はどんな食物にレクチンが含まれているかをみてましょう。